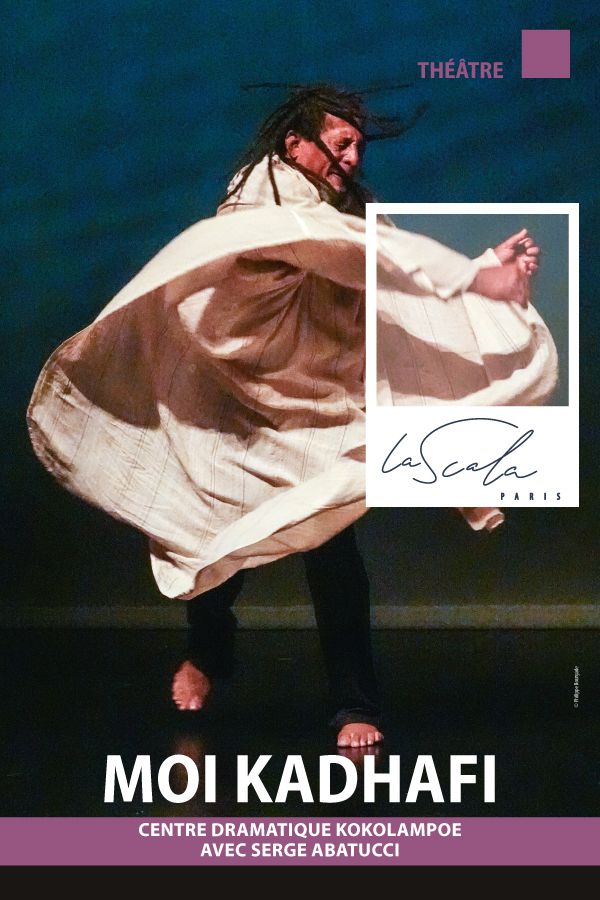

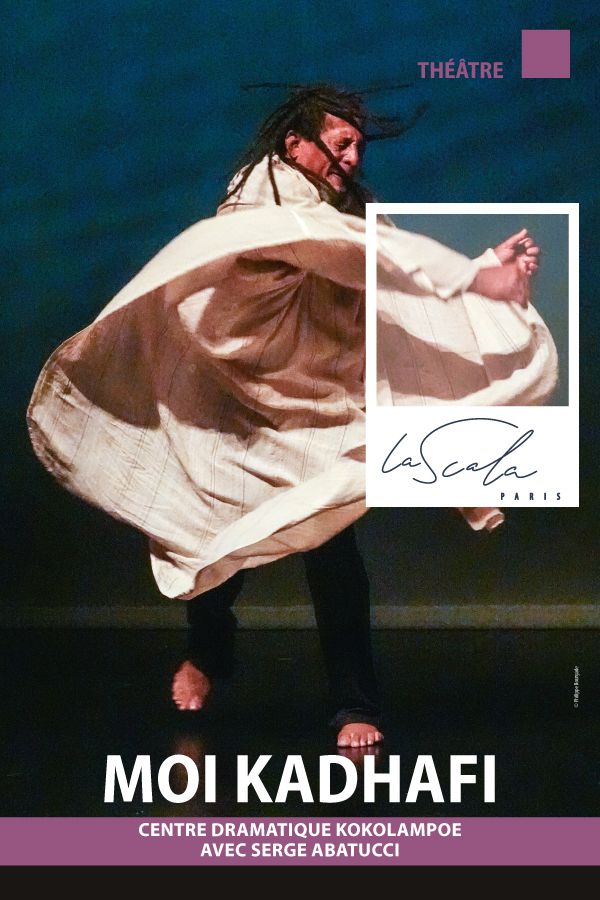

Le spectacle Moi, Kadhafi sera en diffusion à la Scala Paris du 9 au 21 janvier 2024 (relâche le 13/01) puis au Théâtre AGHJA à Ajaccio le 2 février 2024 et au Théâtre Alibi à Bastia le 4 février 2024.

Le spectacle Moi, Kadhafi sera en diffusion à la Scala Paris du 9 au 21 janvier 2024 (relâche le 13/01) puis au Théâtre AGHJA à Ajaccio le 2 février 2024 et au Théâtre Alibi à Bastia le 4 février 2024.

Résidences croisées entre le Canada, la Guyane et… Après Lourens Lourens qui relate le choc entre deux mondes, qui parle d’un temps celui d’avant Christophe Colomb où : Il n’y avait ni homme, ni animal, ni oiseau, ni poisson, ni écrevisse, ni arbre, ni pierre, ni caverne, ni ravin, ni buisson, ni forêt. Il n’y […]

Résidences croisées de la trilogie les noctambules en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Finlande Le projet a débuté avec la création de la Nuit Caraibéenne en résidence en Guadeloupe, en Martinique puis en Guyane, puis la Finlande nous a rejoints… Avec une belle et forte résidence d’écriture en Laponie Nous avons été invités, le […]

Résidences croisées : Burkina Faso, Guyane, Martinique Petit carnet de voyage à travers les Récréatrales « Terres rouges, terres sanguines, terres consanguines » … du Maroni à Ouagadougou la sahélienne, dans la cour de la famille Gyengani, un théâtre s’ouvre pour accueillir « Moi Kadhafi ». Les Récréatrales ce grand festival, cœur de la ville reçoit les meilleurs talents […]

Résidence: Dayono Wandabothe Anne Meyer, Directrice Artistique de la pièce Dayono Wandabothe (Cie Maztek ) 8 décembre 2022 Anne, qui es-tu ? Je suis chorégraphe, interprète chorégraphique et interprète dramatique, principalement au sein de la Cie Maztek, et également différents artistes selon les collaborations. J’ai débuté la danse à l’âge de 5 ans, en région […]

Interview d’Alfred Alexandre Alfred, qui êtes vous? Je suis écrivain de Théâtre, Roman, Poésie et Essai. Je suis aussi Dramaturge (au sens aussi de conseiller dramaturgique) . Directeur artistique de l’agence d’autrices et d’auteurs ETC Caraïbe (Écritures théâtrales contemporaines en Caraïbe). Pourquoi l’écriture? C’est à proprement parler ce qu’on appelle : un choix d’existence. A […]

Interview de Pierre cuq 9 mars 2022 Pierre, parlez-nous de vos métiers Eh bien je suis acteur et metteur en scène. Je dirige aussi la compagnie Les Grandes Marées, basée à Vire en Normandie, depuis 2018. Elle est encore émergente mais elle prend de plus en plus de place dans la région. Cette compagnie porte […]

Interview de Jessica martin 3 février 2022 Jessica, parle-nous de ton métier. Avec plaisir ! Je suis une artiste, plus précisément comédienne et chanteuse. C’est vrai que le terme « artiste » est large mais il renvoie bien à la largeur des possibilités qui se cachent derrière lui. Par exemple, le comédien peut aussi être ou devenir metteur […]

Interview de Séverine Coulon 3 janvier 2022 Séverine Coulon, parlez-nous de vous Je suis responsable artistique de la compagnie les bas bleus, metteuse en scène, comédienne et autrice. J’ai commencé par être simplement interprète, puis j’ai eu l’envie de prendre la parole, de mettre en scène et d’écrire. C’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé. […]

Interview de Vanina Lanfranchi 2 décembre 2021 Quel est ton rôle au sein de l’atelier vidéo multimédia ? Je suis la directrice d’AVM, qui porte le Pôle Image Maroni. J’assure la direction administrative et financière, ainsi que la gestion des ressources humaines de la structure, qui emploie aujourd’hui 10 salariés et bientôt 13. On travaille […]